政府信息公开

鼠疫科普知识 一文读懂如何防控

点击量: 来源:铁岭市卫健委 时间:2025-09-18

鼠疫又称黑死病,是烈性甲类传染病,今天就带大家了解鼠疫的关键知识,守护自身和家人健康。

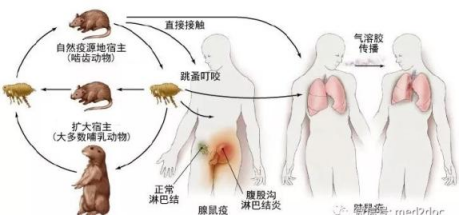

一、鼠疫的传染源与传播途径

(一)传染源有两类

染疫动物:最主要的是鼠类、旱獭等啮齿类动物。

鼠疫患者:肺鼠疫患者在发病早期就有传染性;败血型鼠疫、腺肿破溃的腺鼠疫患者也可能传染人,但无症状感染者不会传播。

(二)传播途径

跳蚤叮咬:人类鼠疫首发病例多由此引发,被携带鼠疫菌的跳蚤叮咬后可能感染。

直接接触:捕猎、宰杀、剥皮或食用未煮熟的染疫动物(如旱獭、兔),可能通过皮肤或消化道感染,还可能引发肠鼠疫。

飞沫传播:肺鼠疫患者的呼吸道分泌物含大量鼠疫菌,形成的飞沫或气溶胶,会让他人吸入后感染。

二、感染鼠疫的典型症状

鼠疫潜伏期短,一般 1-6 天,部分类型潜伏期仅 1-3 天。发病后多表现为突发寒战、高热(39-41℃)、剧烈头痛、呼吸急促、血压下降,重症患者早期可能意识不清。不同类型鼠疫还有特殊症状:

腺鼠疫:最常见,除全身症状外,腹股沟、腋下、颈部等部位淋巴结会快速肿大,触痛明显且坚硬,与皮下组织粘连,患者因疼痛常保持被动体位。

肺鼠疫:起病急,24-36小时内出现剧烈胸痛、咳嗽,咳粉红色或鲜红色血痰,呼吸困难。肺部体征轻但全身症状重,不及时治疗2-3天可能死亡。

败血症型鼠疫:分原发性和继发性,前者感染后直接发展成败血症,后者由其他类型鼠疫加重而来。患者会神志不清、皮肤广泛出血瘀斑,死后尸体呈紫黑色(“黑死病”由来),1-3天内可能死亡。

若出现上述症状,尤其是发热、淋巴结肿痛、咳血等,务必立即就医。

三、鼠疫的治疗与预防

(一)治疗:早干预是关键

鼠疫虽烈性,但及时治疗后病死率已降至 10% 左右。治疗核心是“严格隔离 + 药物治疗”:

隔离:确诊或疑似患者需就地严密隔离,腺鼠疫隔离至淋巴结肿大消退后再观察 7 天,肺鼠疫需痰培养 6 次阴性方可解除隔离。

药物治疗:首选链霉素;对链霉素过敏或怀孕者,可选用庆大霉素、卡那霉素等,还可联合环丙沙星、四环素增强疗效。此外,高烧时需退热,出现休克、凝血障碍时需对症治疗,腺鼠疫肿大淋巴结切忌挤压。

(二)预防:牢记“三要三不要”

“三要”:发现病(死)旱獭、老鼠等动物要报告;发现鼠疫患者或疑似患者立即报告;发现不明原因急死病人及时报告。

“三不要”:不接触、不剥皮、不食用病(死)动物;不在旱獭洞周围休息,避免跳蚤叮咬;不探视鼠疫患者或参加鼠疫死者葬礼。

此外,要做好环境灭鼠灭蚤,来自疫区的车辆、人员需配合检疫;疫区居民和防疫人员可接种鼠疫菌苗;接触过患者或染疫动物者,需按医嘱服用四环素、环丙沙星等预防性药物。

鼠疫虽曾危害巨大,但在现代医学和科学防控下,已可防可治。只要大家提高警惕、掌握知识、做好防护,就能筑牢健康防线!