政府信息公开

食源性致病微生物科普系列——隐藏在海鲜食品中的副溶血性弧菌

点击量: 来源:辽宁省疾病预防控制中心 时间:2025-10-15

生活中的常客——海鲜

随着生活水平不断提高,海鲜已经成为日常餐桌上的常客。社区菜场的水产摊常年摆着活蹦乱跳的虾蟹,超市冷柜里整齐码着去骨鱼块、速冻扇贝,外卖平台能一键下单鲜活海产。

隐藏在美食中的风险

海鲜虽然含有丰富的营养,也可能存在着致病细菌——副溶血性弧菌。

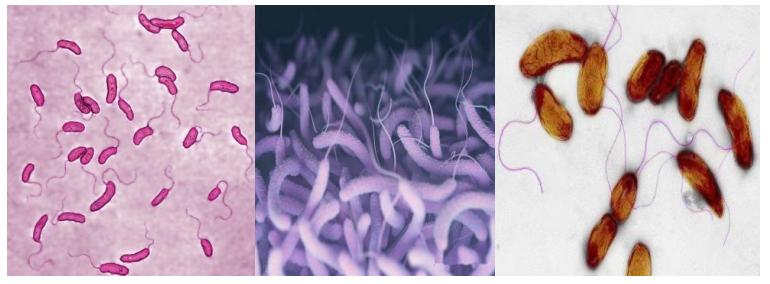

副溶血性弧菌是一种常见的食源性致病菌,为嗜盐弧菌,需要在一定的NaCL浓度环境中才能生长繁殖。此菌广泛存在于海水、浮游生物、海产品(如鱼、虾、蟹、贝类等)及腌制食品中,是引发细菌性食物中毒的重要病原体之一。

副溶血性弧菌的特点

1.生存环境:嗜盐,在低盐或无盐环境中难以存活,适宜在3%~6%的盐浓度中生长,常污染海产品的。

2.致病机制:部分菌株会产生耐热性溶血毒素等致病物质,食用被污染的食物后可能引发中毒

3.潜伏期:一般在进食受污染食物后数小时至数天内出现症状,通常为12~24小时。

感染后的典型症状

1.胃肠道症状:最为突出,可出现恶心、呕吐,呕吐物多为胃内容物;腹痛较为常见,多呈阵发性绞痛,部位多在脐周;腹泻频繁,大便多为水样便或脓血便,每日可达数次至十几次。

2.发热:部分患者会伴有发热症状,体温一般在38~39℃,少数患者体温可超过39℃。

3.其他症状:病情严重者可能出现脱水、电解质紊乱等情况,表现为口渴、少尿、皮肤干燥、眼窝凹陷等,甚至可能出现血压下降、意识不清等休克症状。

如何防范致病细菌

为了更安全地享受健康营养的海鲜,让细菌病毒远离我们的生活,我们可以采取以下措施:

1.食物处理:确保海鲜彻底煮熟,加热至中心温度达到75℃以上并持续一定时间;生熟食物分开处理,切生海鲜和其他食物的刀具、砧板要分开使用,避免交叉污染。

2.储存条件:海鲜购买后应尽快冷藏或冷冻保存,冷藏温度控制在4℃以下,冷冻温度在-18℃以下,降低细菌繁殖速度。

3.个人卫生:处理食物前后、饭前便后要彻底洗手,用肥皂和流动水至少清洗20秒。

如果不小心感染,可以如下处理

1.一般处理:症状较轻时,患者应多休息、补充水分和电解质,可饮用口服补液盐,防止脱水和电解质紊乱。饮食以清淡易消化为主,如米粥、面条等。

2.及时就医:若症状严重,如持续高热、剧烈腹痛、大量腹泻、脱水症状明显等,应及时前往医院就诊